コラム

【最新】新事業進出補助金 第1回公募の採択結果を徹底分析!

2025年10月1日に「新事業進出補助金」第1回公募回の採択結果が、公式サイトで公表されました。

今後の傾向を計る上でも注目度の高い重要な資料です。

本コラムでは、以下の公表資料を分析し、先代制度である「事業再構築補助金(第13回)」との比較を通じ、採択結果を紹介すると共に、次回申請で押さえるべきポイントをまとめてみました。

~事業再構築補助金(第13回)との比較から次回申請の勝ち筋を探る~

目次

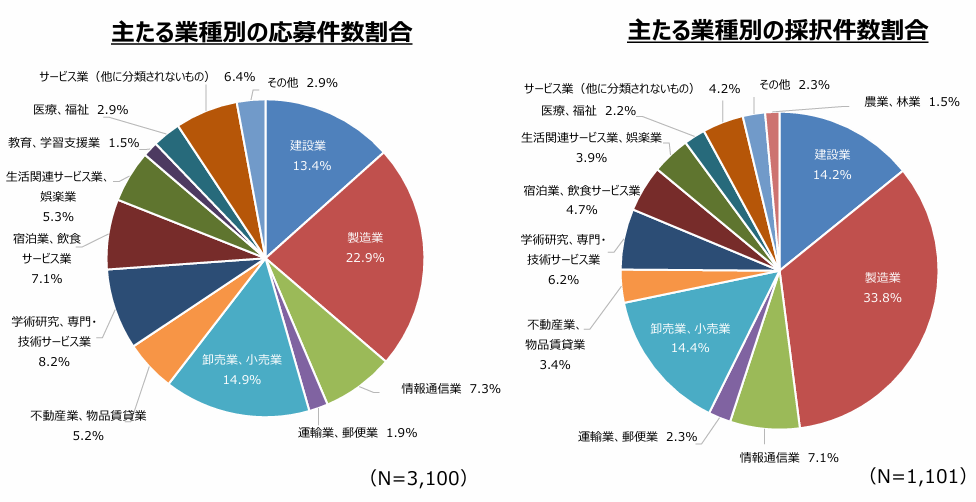

応募件数・採択件数<採択結果>

制度の違いはあれど、同じ年度内に公募された先代補助金「事業再構築補助金(第13回)」との比較は、制度の傾向を掴む上で参考になります。

結果を見ると、応募・採択件数共にかなり近い結果となりました。

<事業再構築補助金(第13回)>

※公募期間:2025年1月10日(金)~2025年3月26日(水)

- 応募件数:3,100件

- 採択件数:1,101件

- 採択率:35.52%

<新事業進出補助金(第1回)>

※公募期間:2025年4月22日(火)~2025年7月15日(火)

- 応募件数:3,006件

- 採択件数:1,118件(関税加点対象は590件)

- 採択率:37.19%

採択件数の概要

当初は、事業再構築補助金(第13回)で不採択となった事業者が、新補助金に雪崩れ込むことで、第1回の応募件数は増加するのでは?とも言われていましたが、事業再構築補助金(第13回)の採択発表日<2025年6月30日(月)>から第1回の公募期限までの半月足らずでは、大きく変更となった事業計画書の変更や申請方法に対応できず、結果的に申請に間に合わなかった事業者も多かったのではないかと考えられます。 このようなことから第2回も応募数が増加することが予想されています。

加点対策の重要性

公開資料「新事業進出補助金 第1回公募の採択結果について」のP2に補足として「※うち、関税加点対象は590」という文章が添えられています。

この「関税加点」は、「事業計画テンプレート(記入例)」P5「3-3. 現状分析」の「①米国の関税措置による影響」「②米国の関税措置による影響の具体的内容」および、P15「3-8. 政策面」「①政策面(任意)」に記載した内容が評価されたものと考えられます。

採択総数のうち 52.8%(1,118件中590件)の新事業が加点対象であった事実は無視できない結果といえるでしょう。

政策面欄の記載は「任意」項目ですが、今回敢えて「関税加点」と明記されていたということは、「(該当するのであれば)事業計画書は漏れなく記載した方がいいですよ。」という制度側からのメッセージのようにも受け取れました。

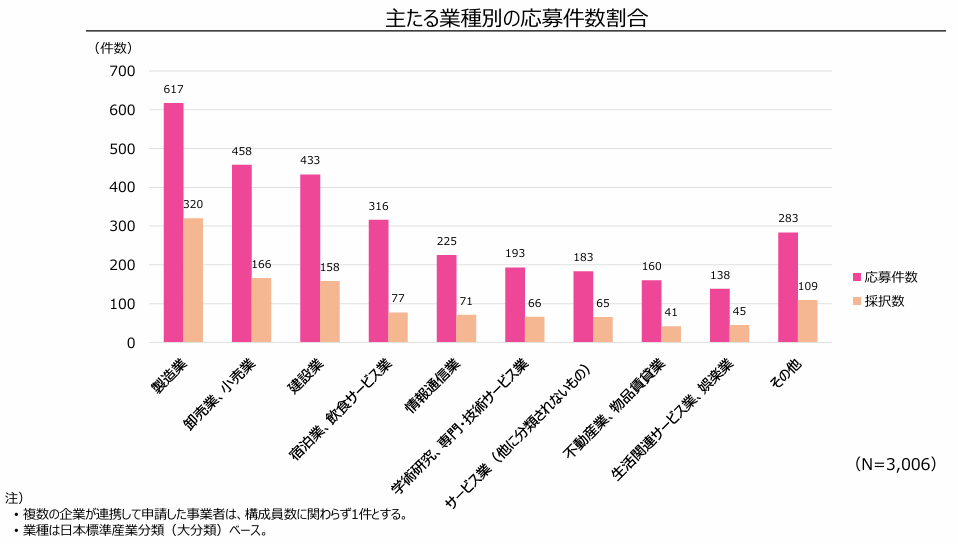

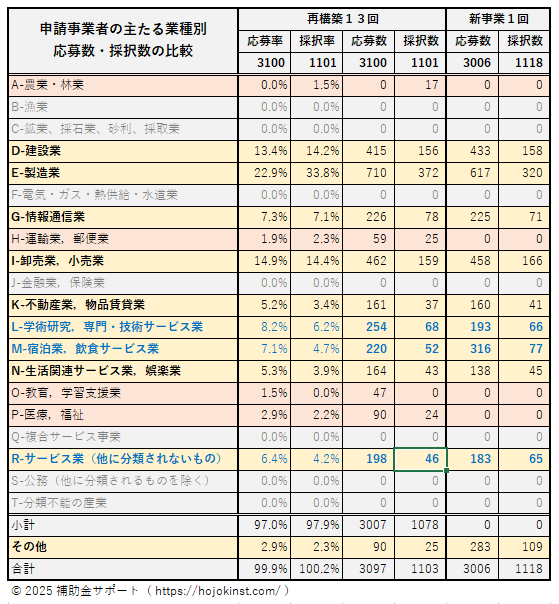

申請事業者の主たる業種別(既存事業・大分類)の応募件数・採択件数<採択結果>

以下のように応募数・採択数共に、上位 3位(E-製造業、I-卸売業,小売業、D-建設業)に大きな変化はないという結果でした。

事業再構築補助金(第13回)

新事業進出補助金(第1回)

総務省「令和3年経済センサス‐活動調査 速報集計」によると、産業大分類別の企業等数は、

「卸売業,小売業」が74万企業(全産業の20.1%)と最も多く、次いで「建設業」が42万4千企業(同11.5%)、「宿泊業,飲食サービス業」が42万3千企業(同11.5%)などとなっており、上位3産業で全産業の43.2%を占めている。

で、純付加価値額は、

「医療,福祉」が71兆2916億円(全産業の21.1%)と最も多く、次いで「製造業」が65兆1543億円(同19.3%)、「卸売業,小売業」が48兆5584億円(同14.4%)などとなっており、上位3産業で全産業の54.9%を占めている。また、第三次産業で全産業の73.2%を占めている。

であることから、統計的に母数の高いこれらの業種が、補助金の応募数・採択数においても多くを占めるのは自然という見方もあります。

業種別データから読み取れる傾向

事業再構築補助金(第13回)と新事業進出補助金(第1回)の公表データでは単位(件数と%)が異なることから、当社で「件数」に置き換えてみました。

気になった 5業種についてまとめてみました。

| E-製造業 | 応募数自体が減っているため、一概に採択数が減少傾向にあるとは言えない。 |

| M-宿泊業,飲食サービス業 | 応募数・採択数共に増加現象が見られた。 |

| L-学術研究,専門・技術サービス業 | 応募数は減少しているが採択数は、前回からほぼ横ばいで善戦している。 |

| R-サービス業(他に分類されないもの) | 応募数は減少しているが採択数は、上昇している。 |

| その他 | 再構築第13回では「7大分類」、新事業第1回では「10大分類」が、「その他」1つに束ねられていたため、当社で再計算したところ前回からほとんど変化はなかった。 |

今回「宿泊業,飲食サービス業」、「サービス業」に増加がみられました。

ただ、このデータは事業者の「主たる業種=本業」の集計結果であって、応募した新規事業が属する産業分類ではないため、取り扱いには注意が必要です。

個人事業主の採択率はどうだった?

新事業進出補助金は、補助下限が750万円で、従業員を雇用していない場合は対象外。

個人事業主や一人会社の法人などの小規模事業者にとっては厳しい申請条件が加わったこともあり、前回より半数以下という厳しい採択結果となりました。

| ●事業再構築補助金(第13回):採択数 74件(6.72%) ↓↓↓ ●新事業進出補助金(第1回):採択数 34件(3.04%) |

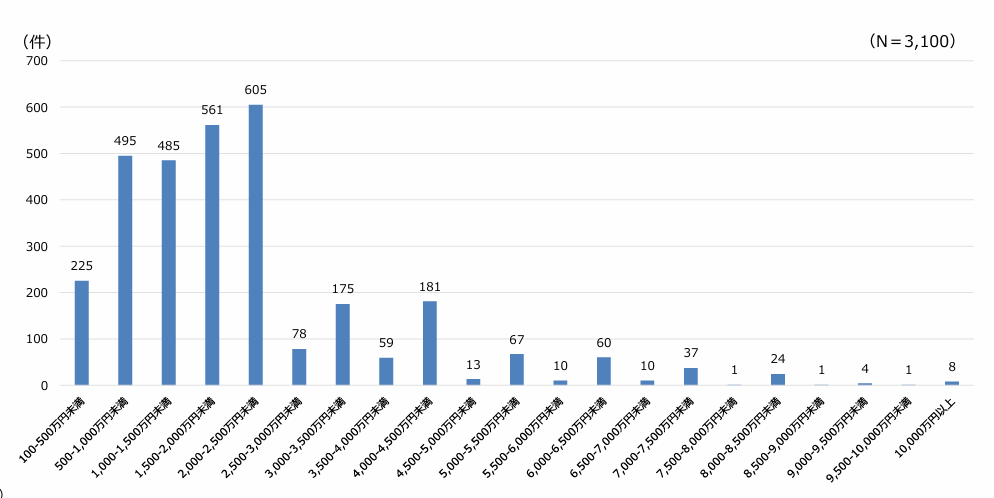

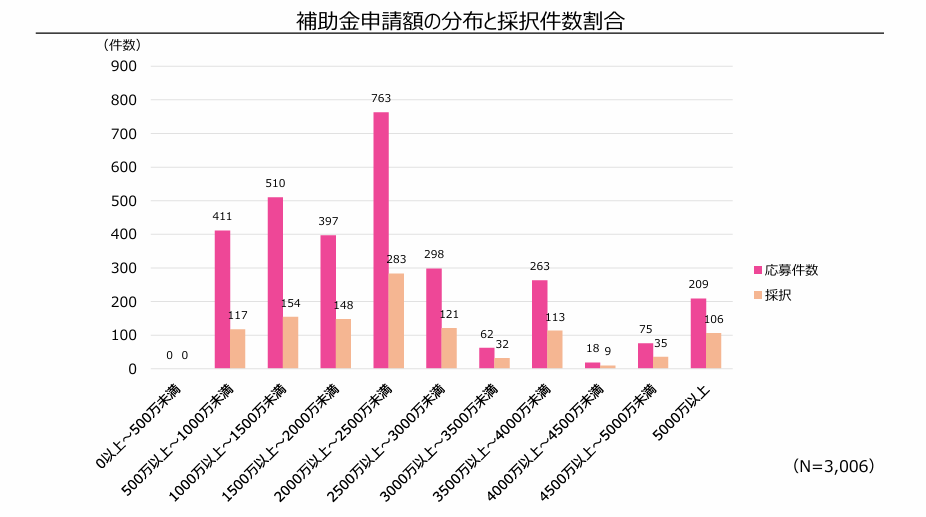

補助金申請額の分布|応募件数・採択件数<採択結果>

申請額の分布も、事業再構築補助金(第13回)と新事業進出補助金(第1回)では、公表データの単位(件数と%)やレンジが異なることから、当社で「件数」にして、レンジを揃えて表にまとめてみました。

事業再構築補助金(第13回)

新事業進出補助金(第1回)

気になった点は以下の通りです。

| ●両制度ともに「2,000-2,500万円未満」レンジの応募数・採択数が共に多い。 ●「3,000-4,500万円台」の応募数・採択数が減少し、4,500万円以上が増加傾向。 |

事業再構築補助金(第13回)では、申請枠により上限額が異なるため、今回一概に比較はできないですが、高額レンジに上昇傾向があることは、第2回以降に申請を計画している事業者にとっては幅が広がり、喜ばしいと言えます。

いずれにしましても、申請額は投資規模に見合った額に設定し、その使途や回収計画(売上計画・収支根拠)を事業計画書で詳しく示すことが採択されるために重要と言えます。

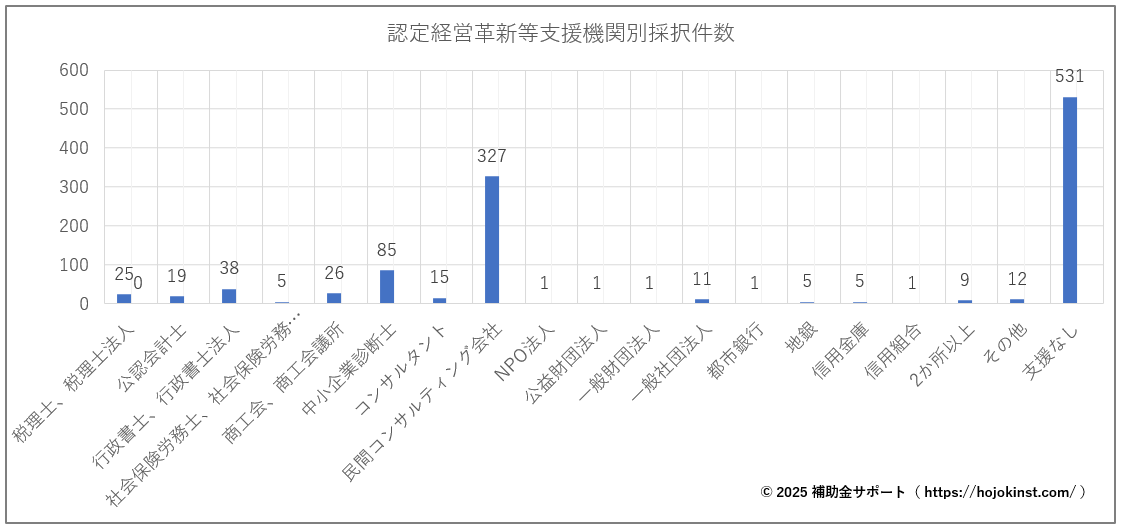

認定経営革新等支援機関別の採択件数<採択結果>

事業再構築補助金(第13回)までは、公募要領に「事業計画について金融機関等又は認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。」とあり、「認定経営革新等支援機関による確認書」または「金融機関による確認書」の提出が求められていました。

しかし、新事業進出補助金では「認定経営革新等支援機関による確認書」の提出が不要となり、事業計画の作成について「検討やブラッシュアップのために認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)を含む外部支援者等(以下「事業計画作成支援者」という。)の助言を受けることは差し支えございませんが、必ず申請者自身で作成してください。作成自体を申請者以外が行うことは認められず、発覚した場合は不採択・採択取消・交付決定取消となります。」という真逆な措置が示されたため、今回の資料から消えたのではないかと考えられます。

そこで、「採択案件一覧」の「認定支援機関名」から事業再構築補助金(第13回)のデータ形式に合わせて、当社オリジナルで採択件数のみをグラフにしてみました。

まとめると以下 2点で、事業再構築補助金(第13回)とはほとんど変わりがないことがわかりました。

| ●採択結果から「民間コンサルティング会社」つまり「中小企業診断士」への支援依頼が圧倒的に多い。 ●採択結果から、47.5%の事業者は「支援なし」で採択されていることが読み取れる。 |

これらの数字は、確認書提出がなくなり、外部支援者の入力は申請事業者の判断に委ねられていることから精度にはブレがあるので参考程度とお考え下さい。

また、多くの申請者は事業計画策定・事業計画書作成時において、「事業計画書のブラッシュアップ依頼」、「金融機関担当者への相談」、「顧問税理士への相談」など何らかの外部支援を受けているのが実情です。

「採択者一覧」をサンプリング<採択結果>

新事業進出補助金は、「既存の事業とは異なる、新市場・高付加価値事業への進出にかかる設備投資等を支援」と銘打たれた制度として誕生したこともあり、「どのような新市場・高付加価値な事業が採択されたのか?」みなさんとても興味があるのではないでしょうか?

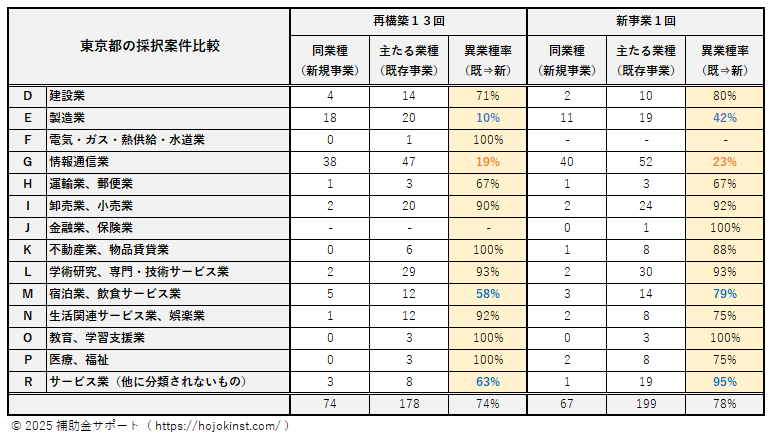

「高付加価値性の有無」については、公表データからだけでは直接的に読み取ることはできませんが、「新市場」については、既存事業と新規事業それぞれが属する日本標準産業分類が異なれば、単純に一つの傾向として参考になり得るのではないか?と考え、事業再構築補助金(第13回)と新事業進出補助金(第1回)それぞれの「東京都(採択総数の約 16~17%)」の採択案件をサンプリングし、「事業計画名」から新規事業が属する大分類を推定。

「両制度でどのような変化が見られるのか?」分析してみました。

<データについて>

| 同業種(新規事業) | 新規事業が既存事業と同じ大分類であった件数 |

| 主たる業種(既存事業) | 「採択者一覧」記載の本業の大分類の件数 |

| 異業種率(既⇒新) | 新規事業が既存事業と異なる大分類であった割合 |

見方としましては、「異業種率(既⇒新)」が高いほど、「本業と異なるジャンルに属する新規事業に取り組んでいる可能性が高い。」ということになります。

申請を検討されている方には、「同じ本業の大分類に属する申請者が、異業種(新市場)にどれだけチャレンジしているのか?」一つの参考になれば幸いです。

また、「異業種率(既⇒新)」が低い業種・個別案件は、新市場より「高付加価値性を追求する事業モデルが採択されているかも?」ということも間接的に推測することができます。

実は「新市場への挑戦者」に変化はない?

サンプリングが16~17%とやや少ないため、微小な数値の変化により、率の振れ幅が大きく見えるものもありますが、結論から言いますと、今回の分析結果から、事業再構築補助金(第13回)と新事業進出補助金(第1回)間では、「新市場に取り組んでいる採択件数に極端な変化は業種別では見られなかった。」ということになります。

「え!意外?」とか「拍子抜けした」と感じられる方も多いと思います。

事業再構築補助金というと、「コロナの影響を受けた中小企業を支援する目的」という印象が強いですが、コロナ過が明け始めると同時に「ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するための補助金」へと徐々に変化してきた経緯があります。

第10回ではすでに公募要領の事業概要に「新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業転換、業種転換、事業再編」と明記され、第10回⇒第11回⇒第12回⇒第13回の 4回にわたり、新事業進出補助金への移行準備は着々と進んでいました。

この結果を予測していた分析者ですが、でもどこかで「何かおもしろい、新しい発見があるのでは?」と少し期待していたのですが、ふたを開けてみるとこの結果でしたので、少し残念な気持ちです。

しかし、制度が切り替わったこの短期間で、極端な変化は見られなくても今後、公募回を重ねていくことで新しい傾向が生じる可能性もあるので、この検証は続けていきたいと思います。

そんな中でも少し変化が見られた以下 3点について気になった点をまとめました。

「E-製造業」の傾向

「異業種率(既⇒新)」が 32ポイントと最も大きな変動がありました。

多くの中分類を抱える大分類:製造業において、他の大分類に飛び出すのは相当な挑戦だと言えます。

製造業は、補助金制度においてもっとも親和性の高いジャンルで、採択されやすい傾向(※理由はまた別で解説)にあります。

前回までであれば、例えば「既存事業:ガソリン車向け部品製造⇒新規事業:EV社向け部品製造」という事業計画でも通過はできたので、全体的に応募数も多く、採択率も高かったです。

しかし、今回の新補助金に際し、「今までのような申請では通過は難しい。」と感じられている事業者は多いのではないかと思います。 「新製品等の属するジャンル・分野の社会における一般的な普及度や認知度が低いものであるか。」という証明もクリアしなければなりませんので検討に際し、苦慮されている業種の一つと推察されます。

第1回では、製造業の応募数自体が減少傾向にありましたが、今後どのように推移するか注目の業種です。

なお、先に述べた通り、大分類:製造業は他業種に比べ、内包する中分類の数は 24と多く、今回は大分類内外の変化しか見ていないので、例えば、中分類間などの新市場挑戦は見えないため、分析方法としては不完全であることも敢えて付け加えておきます。

「G-情報通信業」の傾向

新事業進出補助金では変わらず、「異業種率(既⇒新)」が低調傾向にあります。

つまり、「システム開発・提供会社が、新規事業でもやっぱりシステム開発や提供する事業モデル」で応募していることが読み取れます。

「WEB制作会社が、人材派遣マッチングサイト運営を行う。」といった新規事業の場合、一見すると「情報通信業⇒サービス業(他に分類されないもの)」と大分類は変化しているように見受けられますが、マッチングサイト運営はシステムを提供しているだけなので分類上、同じ情報通信業となります。

もちろん、オンラインでマッチングさせるだけでなく、自ら労働者派遣も実施するのであれば、サービス業(他に分類されないもの)に属することになりますが、その申請の多くがシステムやプラットフォームの提供になります。

「リアルよりヴァーチャル」という傾向は、同じ「機械装置・システム構築費」への計上であっても、製造業の「有形財産」に対し、情報通信業の「無形財産」と補助対象予定経費においても対照的です。

参入のしやすさもあり、他分類から情報通信業への挑戦は、新事業進出補助金においてもますます増加していくことでしょう。

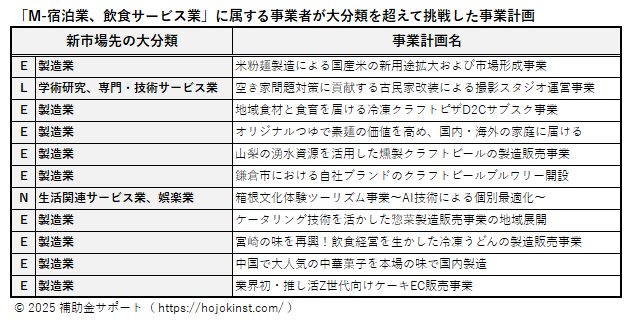

「M-宿泊業,飲食サービス業」「R-サービス業(他に分類されないもの)」の傾向

異業種率(既⇒新)が上昇傾向にある2つの大分類に絞って、どのような大分類へチャレンジしているのか具体的に見ていきましょう。

「M-宿泊業、飲食サービス業」に属する事業者が大分類を超えて挑戦した事業計画

本業が、宿泊施設運営や飲食店関連サービスに属する大分類ですが表を見ると、「E-製造業」への進出が顕著です。 特に、中分類「09-食料品製造業」のピザ・惣菜・うどん・菓子などの製造や、「10-飲料・たばこ・飼料製造業」のブルワリー開設といった「飲食」という切り口で関連のある事業で、知見も活かせるリスクを抑えた挑戦とも見て取れます。

スタジオ運営やツーリズム事業といった事業も、宿泊施設の経験があれば連想しやすい事業とも言えます。

「中国で大人気の中華菓子」や「業界初・推し活Z世代向けケーキ」については「社会における一般的な普及度や認知度が低いもの」として「新市場」進出で挑戦している可能性があり、その他については事業計画名から察するに、比較的既知の商品・サービスであることから「高付加価値性」でチャレンジしているように見受けられます。

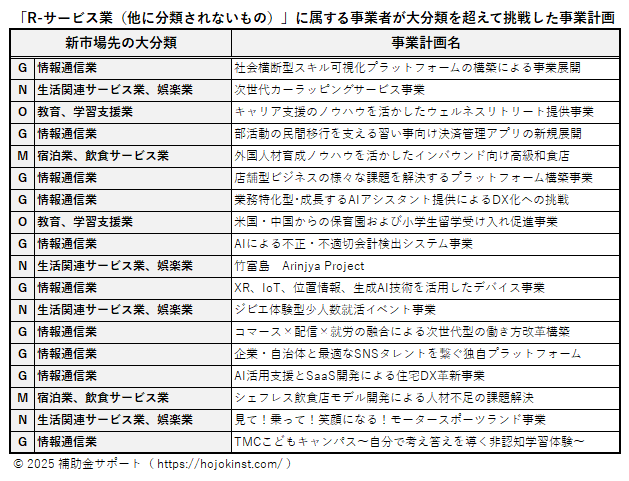

「R-サービス業(他に分類されないもの)」に属する事業者が大分類を超えて挑戦した事業計画

「R-サービス業(他に分類されないもの)」に属する本業は、すぐに連想しずらいかもしれませんが、「88-廃棄物処理業、89-自動車整備業、91-職業紹介・労働者派遣業」といった中分類を抱えるジャンルで、「人材派遣、自動車整備業、イベント・マーケティング、コールセンター、産廃業」などがそれに該当します。

表を見ると、「G-情報通信業」への挑戦が顕著ですね。

派遣やイベントなど無形サービスを取り扱ってきた事業者も多いので、ネットサービスの着想が自然で、参入障壁も低い環境にあります。

また、ネットビジネスは、Googleのキーワード検索で同様サービスがヒットしないことを根拠に「社会における一般的な普及度や認知度が低いもの」を証明しやすく、先行者はサービスのプライシングにも比較的自由度があるため「高付加価値性」の両面から事業計画をアピールできるため「G-情報通信業」は、新事業進出補助金の応募に非常に向いている大分類と言えるでしょう。

一方で、近年の生成AIの爆発的な進化に触発され「AI搭載型」のネットサービスの申請が非常に多いですが、「応募~交付~実績~額確定」まで 1年以上かかる本補助金手続きの間に、生成AIで同様サービスが無償で提供されて新事業があっという間に駆逐されてしまう例(事業再構築補助金で画像・動画・音声生成、議事録作成、プレゼン資料作成、AI-OCRなどで申請)も散見されるため、慎重に取り組む必要があります。

採択データから導かれる第2回応募申請への勝ち筋

第1回採択結果の公表データからだけでもいろいろな視点で分析はできるのですが、次回応募申請のヒントにつながるやっぱり大事なこと 3点をまとめてみました。

1.挑戦(新市場・高付加価値)への強い訴求

新事業進出補助金から「新市場への挑戦」がいきなり始まったわけではなく、先代補助金後半からすでに新市場挑戦事業が採択されてきた経緯を理解し、着想した事業を「新市場・高付加価値性」のどちらで攻めるのかまず真っ先に選択することが肝心です。

両面からアピールできれば非常に採択に有効です。

事業計画書には、「ターゲット市場」と「成長シナリオ」を具体的に示し、既存事業の延長ではなく、新市場や新顧客層を狙う明確な「市場拡大ストーリー」を打ち出すことが不可欠です。

2.政策的整合性(関税、雇用創出等)を明確

関税による影響との紐付けが加点ポイントになることが明らかになりました。

事業計画書の記載が任意であっても政策面に則した事業計画であれば、手抜きせずしっかりと事業計画書に反映させて評価ポイントを上げる必要性があります。

関税影響だけではなく、雇用創出、地域活性化、DX、脱炭素など国の重点項目、政策的な優先分野との整合性を示す、社会的意義の明確化が加点要素になると同時に「だからこそ国からの補助金が必要」に自然とつながっていく説得力のある事業計画に仕上がります。

3.実現可能性を「数字」で裏付け担保が必須

今回の公開データからは直接的には読み取れませんが、事業計画書作成にあたり、先代補助金とは大きく変わった点があります。

今まで応募時点は「主な資産」という括りでざっくりとした対象経費の記載だけで、収益計画についても自由フォーマットでしたが、新事業進出補助金からは指定フォーマットによる細かい入力が求められるようになりました。

つまり、事業計画策定と同時に補助対象経費に関する見積書を取り寄せるぐらいの準備や知識がないと「経費明細」は埋められませんし、関連する「資金調達表」や「収益計画」にも影響が生じます。

攻めの事業計画ほど、「売上根拠」「資金繰り」「回収シミュレーション」に説得力が必要で、引いては「実現可能性の高さ」を立証することにもつながります。

賃上げ要件では最終的に目標値未達だった場合は、補助金返還義務が生じますので、事業計画書作成段階から、顧問税理士を巻き込んだ実現可能な数値目標の設定も必須です。

まとめ

本コラムのまとめ

- 新事業進出補助金(第1回)の採択率は、37.19%。

- 採択総数のうち 52.8%の新事業が関税加点対象。

- 応募数・採択数共に上位 3位は「E-製造業、I-卸売業,小売業、D-建設業」

- 「M-宿泊業,飲食サービス業」、「L-学術研究,専門・技術サービス業」、「R-サービス業(他に分類されないもの)」に採択数の維持または上昇がみられた。

- 個人事業主の採択率は、34件(3.04%)にとどまった。

- 補助金申請額の分布は「2,000-2,500万円未満」レンジで応募数・採択数が共に最多。

- 「民間コンサルティング会社」「中小企業診断士」への支援依頼が圧倒的に多い。

- 47.5%の事業者は「外部支援なし」で採択。

- 「採択者一覧」より採択件数に前制度と極端な変化は業種別では見られなかった。

- 第2回応募申請への勝ち筋 3点

- 1.挑戦(新市場・高付加価値)への強い訴求

- 2.政策的整合性(関税、雇用創出等)を明確

- 3.実現可能性を「数字」で裏付け担保が必須

執筆者プロフィール

- 補助金サポート事業部 編集長

-

【中小企業の成長と資金調達をサポートする現場目線コンサルタント】

大学卒業後、大手IT企業にて経営企画・新規事業開発に従事。 経営コンサルタント会社へ転職後、補助金・助成金を活用した事業再構築や新規事業立ち上げを支援。 これまで各種補助金申請支援実績 200件以上。

セミナー講師、支援事業アドバイザーとしても活動。

【メッセージ】:補助金は「制度を知る」だけでなく「実行計画を描く」ことが成功の鍵。 記事を通して、みなさまが自社の未来を切り拓く一歩を踏み出すためのヒントをお届けします。

【専門分野】:新事業進出補助金、事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金の事業計画書作成、ITシステム導入・業務プロセス改善

※本ページは「編集ポリシー」に基づき作成しています。

最新の投稿

基礎知識2025年10月3日【最新】新事業進出補助金 第1回公募の採択結果を徹底分析!

基礎知識2025年10月3日【最新】新事業進出補助金 第1回公募の採択結果を徹底分析! 基礎知識2025年6月5日2025年6月4日に更新された2書類の検証報告

基礎知識2025年6月5日2025年6月4日に更新された2書類の検証報告 基礎知識2025年5月8日中小企業新事業進出補助金とは?

基礎知識2025年5月8日中小企業新事業進出補助金とは? ニュース2025年4月1日サイトオープンしました

ニュース2025年4月1日サイトオープンしました